サウンドデザインとは?

人の感情は音で伝えられる

適切な音を選択することで伝えたいことを明確に届けることができる

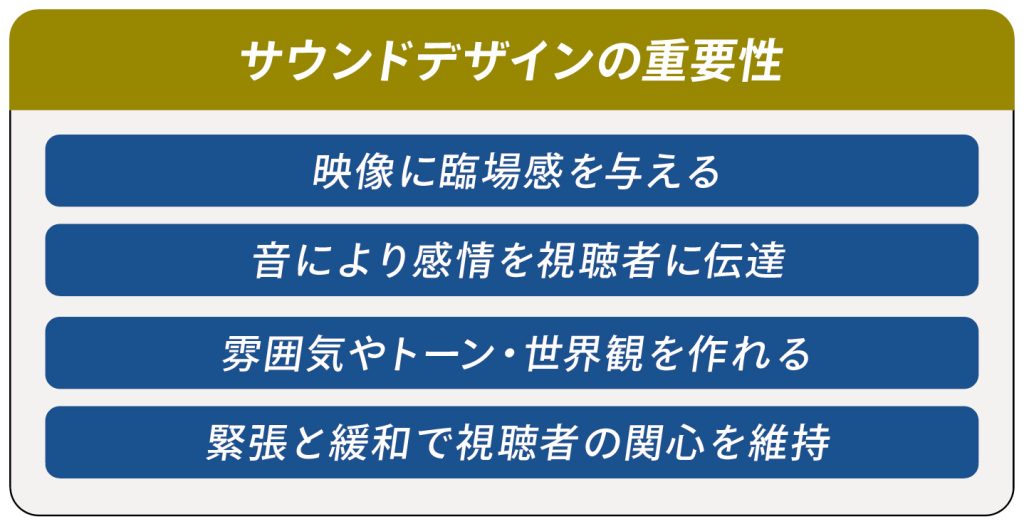

サウンドデザインとは、マイクで録音した音や市販のサウンドデザインライブラリーなどから仕入れた音を入れていき、音をデザインすることで映像に臨場感を与えていくことです。重要なのは、人の感情は音で決まるということ。なので、音をある程度操れるようになると、見ている人の感情を予想しながら組み立てていけるようになります。

例えば、 BGMが入っているだけの映像の場合、どこか遠い世界の映像のような雰囲気になってしまうんですよね。そこに、家の横で泣いているアブラゼミの「ジー」という鳴き声が入るだけで、一気に夏らしさや暑さを感じられる映像になります。そのように、リアルに近づけるための音を入れることで、その映像が自分の目の前で起きていることのように思えるようになります。

また、サウンドデザインをすることで、雰囲気や世界観、トーンなどを構成でき、「なんだか楽しそう」「シリアスな場面だ」という雰囲気を決めることができます。つまり、自分の伝えたい感情に合わせて適切な音を選択することで、伝えたいことを明確に届けることが可能になります。

加えて、音によって感情を視聴者に伝達することができます。映像には写真と違い音があることで、感情を刺激することができ、感情の引き金になるような音を要所に入れることで、人間の感覚に訴えかけることができます。

さらに、緊張と緩和で視聴者の関心を維持することも可能です。基本的に、映像を見ている人はソファで横になってくつろぎながら見ているかのようなリラックスした状態がほとんどなので、その人の肩をグッと掴んで揺らしてあげなければいけないんです。そういったことを繰り返すことで、視聴者維持率が増え、見る人の没入感が上がっていくんですよね。

収音機材

「その人に関わる音ってなんだろう?」と考えサウンドデザインをしていくと世界が広がる

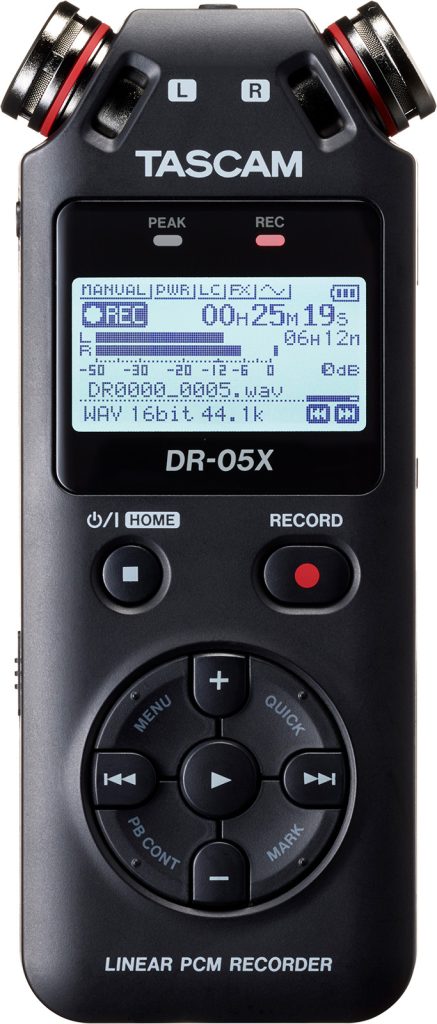

サウンドデザインの最初のステップとしては、カメラ撮影をする際にはどんなに小さくてもいいのでマイクをつけておくことです。その場所にしかないユニークな音が人間の世界にはたくさん存在していて、そういった音が人間の感情を引き出すフックになります。また、僕の場合マイクの他にも1万円程度のレコーダーを常に持ち歩いていて、セミが鳴いていたり、綺麗な水の流れる音が聴こえたら、その近くまで行って録音するようにしています。

サウンドデザインの基本として、心地のいい音やインパクトのある音は大きく、ノイズと感じる部分の音は小さくするといった形でコントロールをしています。世界は本当に多彩な音に溢れているので、「その人に関わる音ってなんだろう?」と考えながらサウンドデザインをしていくと、世界が広がってとても楽しいと思います。

マイク

ソニー ECM-G1

カメラに付属するマイクでは耳障りの悪い音が入ってしまうため、マイクは必須。「ノイズキャンセリングはついてないけど、小さいベーシックなマイクで使いやすいです」と石田さん。

レコーダー

タスカム DR-05X

サウンドデザインの作例解説

Momentum Jordan, Cinematic Travel Video | シネマティックvlog shot on Sony a7siii

サウンドデザインの解説に使用した石田さん制作のドキュメンタリー映像。中東ヨルダンの活気ある人々とその文化を切り取り、ドキュメンタリー要素を取り入れたシネマティック動画に仕上げた。2カ月間ヨルダンに滞在し、多くの場所を巡り、そこに住む人々を撮影した。映像は石田さんのYouTubeチャンネルからチェックしてみよう。

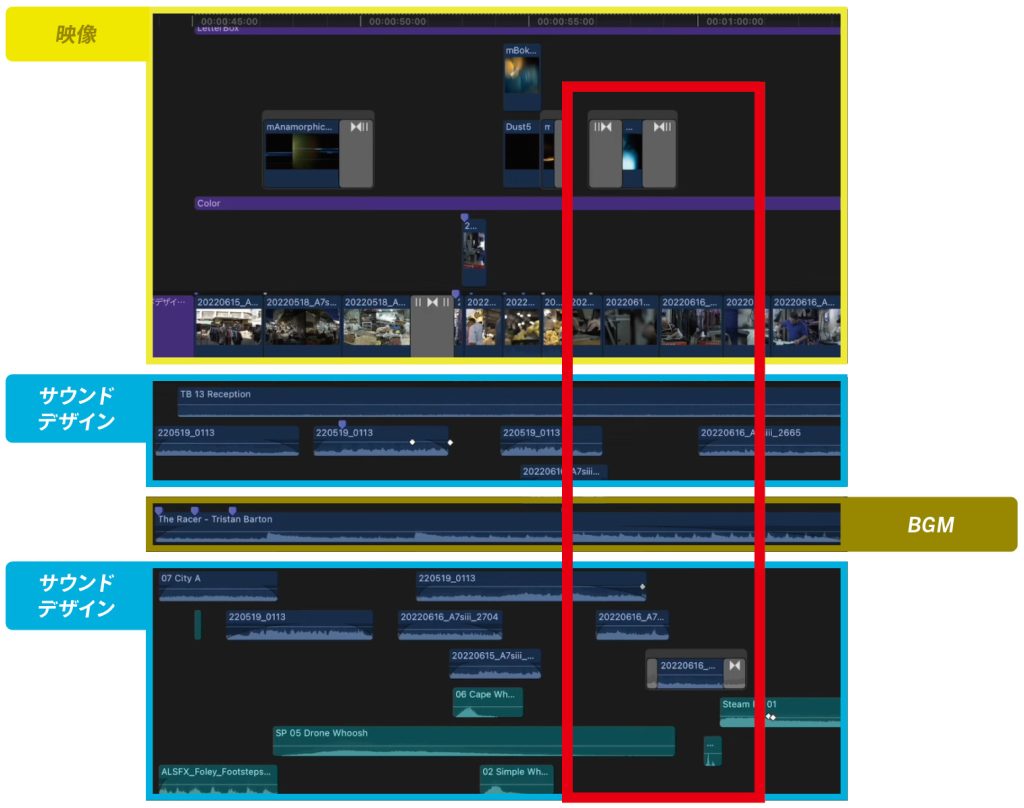

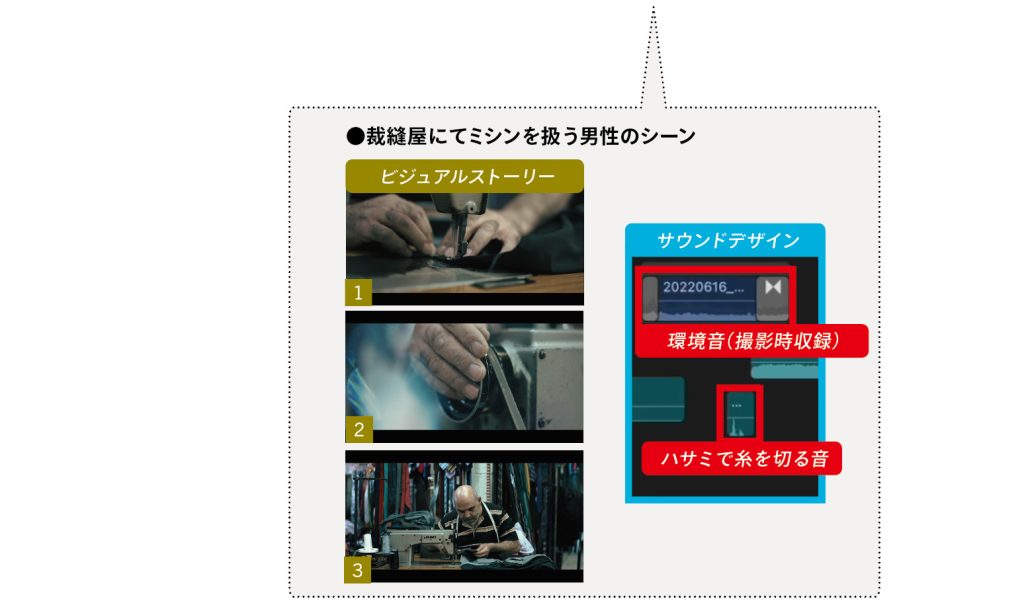

● BGM+サウンドデザインのタイムライン

裁縫屋の男性がハサミで紐を切るシーン。本来ならハサミの音は聞こえないであろう距離だが、そういった部分にもあえて音を入れることもサウンドデザインのひとつの手法。実際の現場で音を録音できなかった場合は、自宅で似たシチュエーションを再現し、別途音を収録している。「実際にはそこまで聞こえないような小さな音だけど、聞こえたら面白いと思う音をコントロールしてあげることで、映像の雰囲気や臨場感がまったく変わってくるんです」と石田さん。

ドキュメンタリー映像作品解説

Envision | Yoko Arano, Niseko’s Calligrapher | ニセコ在住の書道家荒野洋子 シネマティックドキュメンタリー

撮影に至った経緯

「マイナス5度以下にならなければ書かない」という書道家の言葉に惹かれた

荒野洋子先生は、北海道ニセコ町に住んでいるんですが、「気温がマイナス5度以下にならなければ、私は書を書かない」というようなことを仰っている書道家の方で、その言葉が「すごく面白い、これはストーリーになるな」と僕の中で感じたんです。というのも、「なぜ、寒くなければ書かないの?」と単純な疑問が生まれてくるじゃないですか。その疑問がフックになるというか、何か気になるものはテーマとしてもキュメンタリーを作っていく上でも非常に面白いなと感じました。ここでは、荒野先生を撮ったドキュメンタリー映像を作例に、各シーンやショットの解説を含め、構成について解説していきます。

ビジュアルストーリー・サウンドデザイン解説

● 建物へ向かうシーン

ドキュメンタリーを作る際は、俳句の季語のような感覚で季節感を表すものやその場所のユニークなポイントを映すよう意識することで、その地に住む人物の雰囲気を引き立てている。本作ではニセコならではの雪の高さに着目し、強い引きを作っている。扉を開けるカットはキラーショットになるとわかっていたため、何度か撮影を重ねている。

● 準備をするシーン

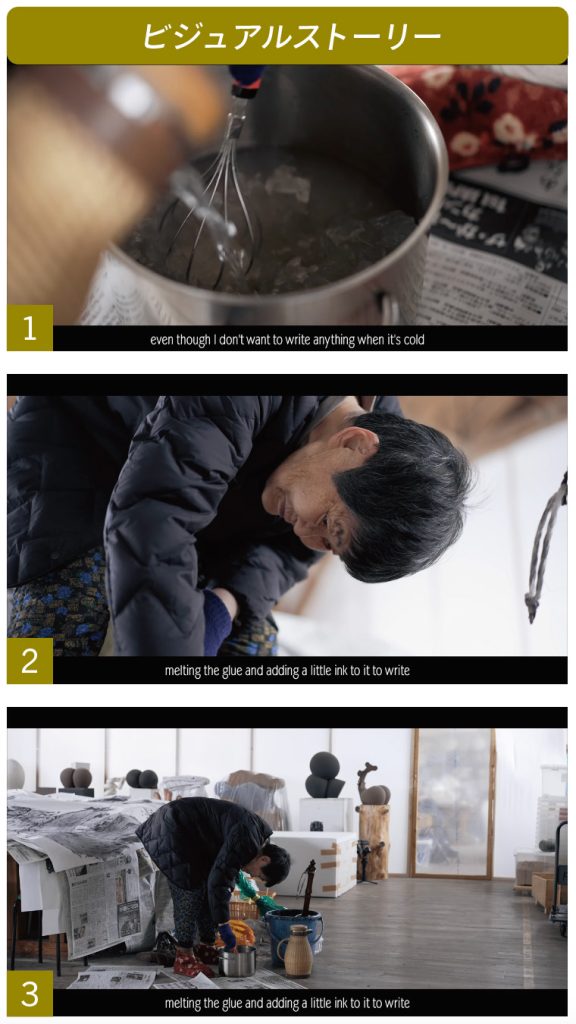

ニカワをお湯で溶かすクローズアップショットから、その動作を行う真剣な表情の荒野先生のミディアムショットへと繋げ、ロングショットとなる情報量の多い引きの画に。

「マイナス5度以下にならないと」と話すシーンでは、外が寒い様子を情報として入れている。音声はインタビュー撮影として別録りしたものを後から合成。「ざっくばらんに話してもらったほうがいろいろと引き出せる可能性があったので、別録りにしています」と石田さん。

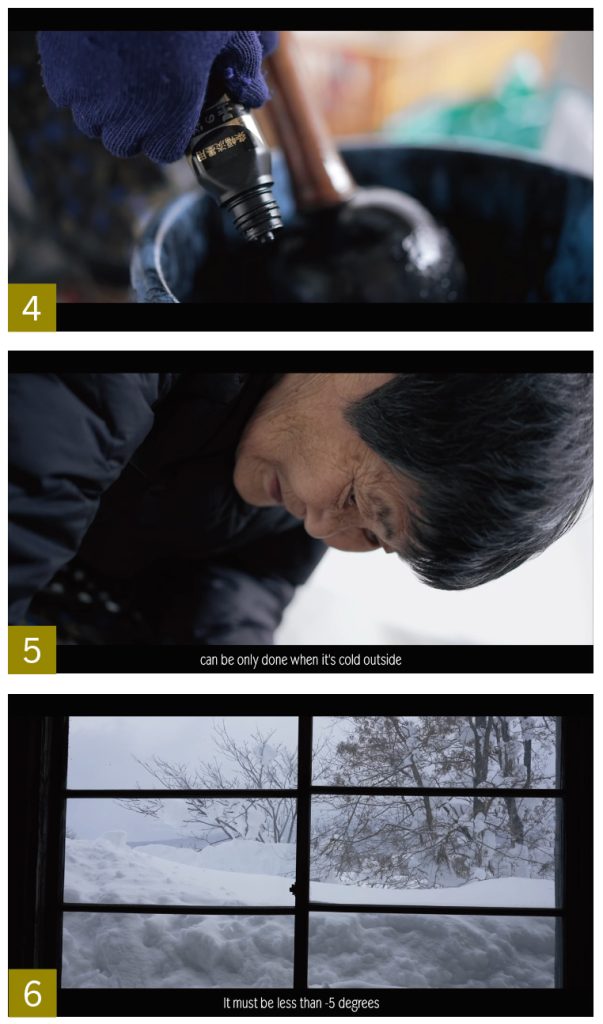

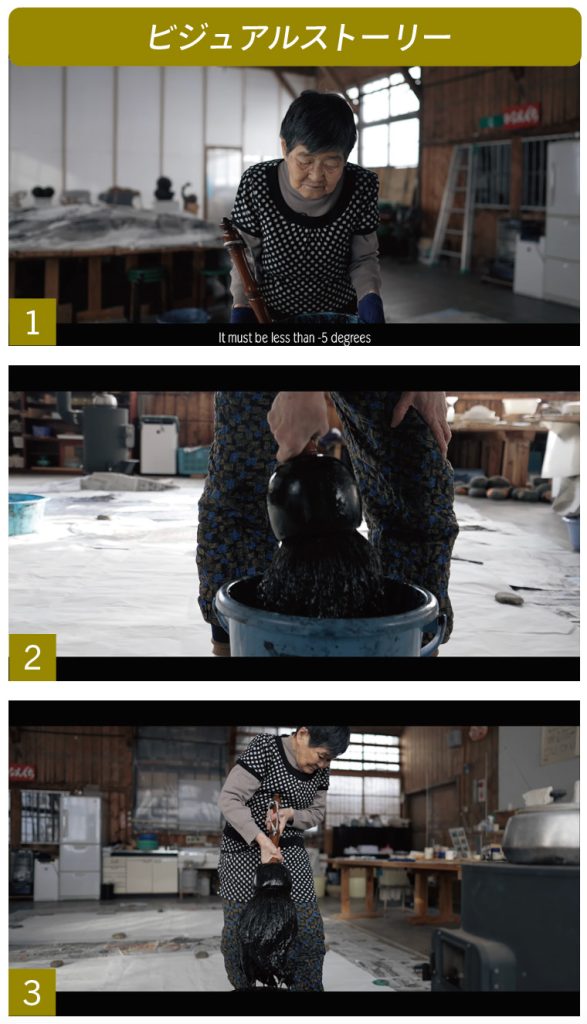

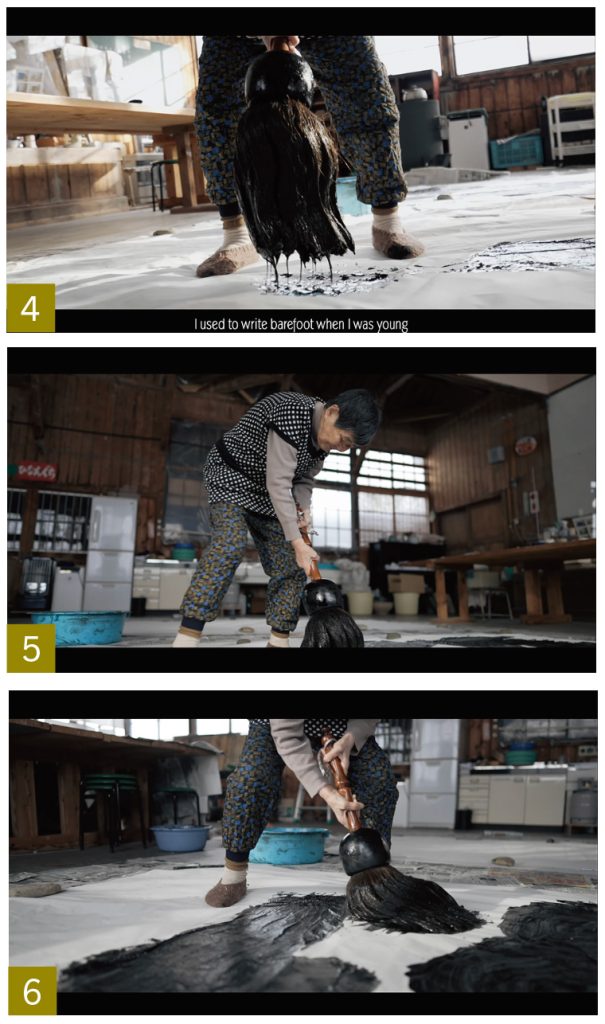

● 書を書くシーン

筆を手に取り書いていくシーン。墨をつけると筆の重量は10kgを超えるが、荒野先生は30秒以上かけて自身の書を表現していく。1日に書ける枚数は限られるため、その中でどれだけいいシーンを撮影できるか、どれだけいいカット割りを考えられるかがドキュメンタリー撮影の勝負になる。

ローアングルで煽るように広めに撮ることでパワフルさを表現。「ビジュアルを見たときに、どういう言葉に置き換えられるかという作業を無意識にいつも行なっています。ここでは強さを表す映像とはどういうものかを考えました」と石田さん。

● 書き終えた直後のシーン

書き終わった後にふらつく荒野先生。「ここは特に注目してもらいたいカットで、重さの反動でふらつくのがすごく人間らしいかなと。人を撮るときにはこういった動作を絶対に見逃さないようにしています。細かく見るとピントが外れたりもしているんですが、それでもこのカットは残したほうがいいという決断をしています」と石田さん。

荒野先生がふらつくシーンでは、心臓の音と呼吸音といったふたつの音を聞こえるか聞こえないかくらいの音量で足しており、それによって緊張感を感じさせるような工夫をしている。

● 雪道を歩くシーン

後に続くインタビュー内容が「今までずっと書を頑張ってきたけれど、 どうしても自分の目指す100%には届かない」というこれまでの苦労についての話だったので、それに合う映像として険しい雪道を進み自身のアトリエに向かう場面をチョイス。物語の過酷さをビジュアルで表現している。

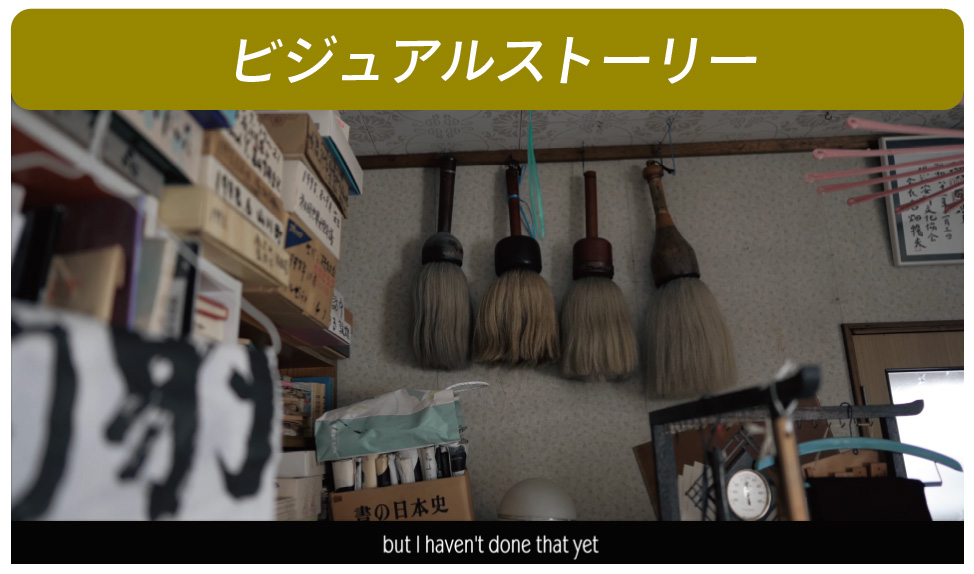

● アトリエ内のシーン

これまでの苦労や積み重ねが筆の本数や積み上げてきた書の枚数からも伝わる一連のショット。5〜60年もの時間がこの1シーンに詰め込まれている。

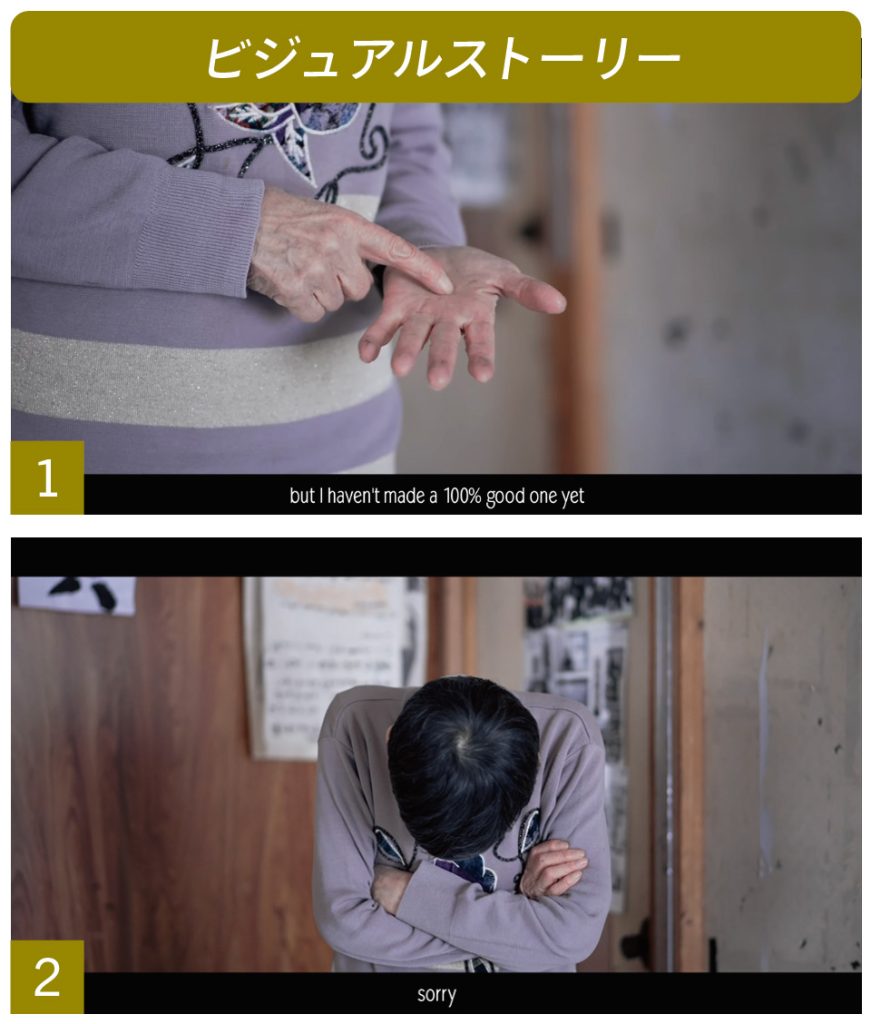

● 書く直前のシーン

書く前に手のひらで書き方を練習しているクローズアップショット。手のひらだけをフォーカスして撮影するのは難しいため、人の習性をよく見てカメラをピンポイントで構えていなければ見逃してしまう。その後、何かを思案する荒野先生のカットへ。石田さんとしても気に入っているカットのひとつ。

● 料理のシーン

「書道の話ではあるけれど、先生が大切にしている料理もきっと書の中に生きていると感じたのであえてこのシーンを入れています。全く違う人間性が見えることでビジュアル的なスパイスにもなるのかなと」と石田さん。また、これまでの緊張感から一旦落ち着いた画を入れることで、次に来るクライマックスのシーンを引き立てている。

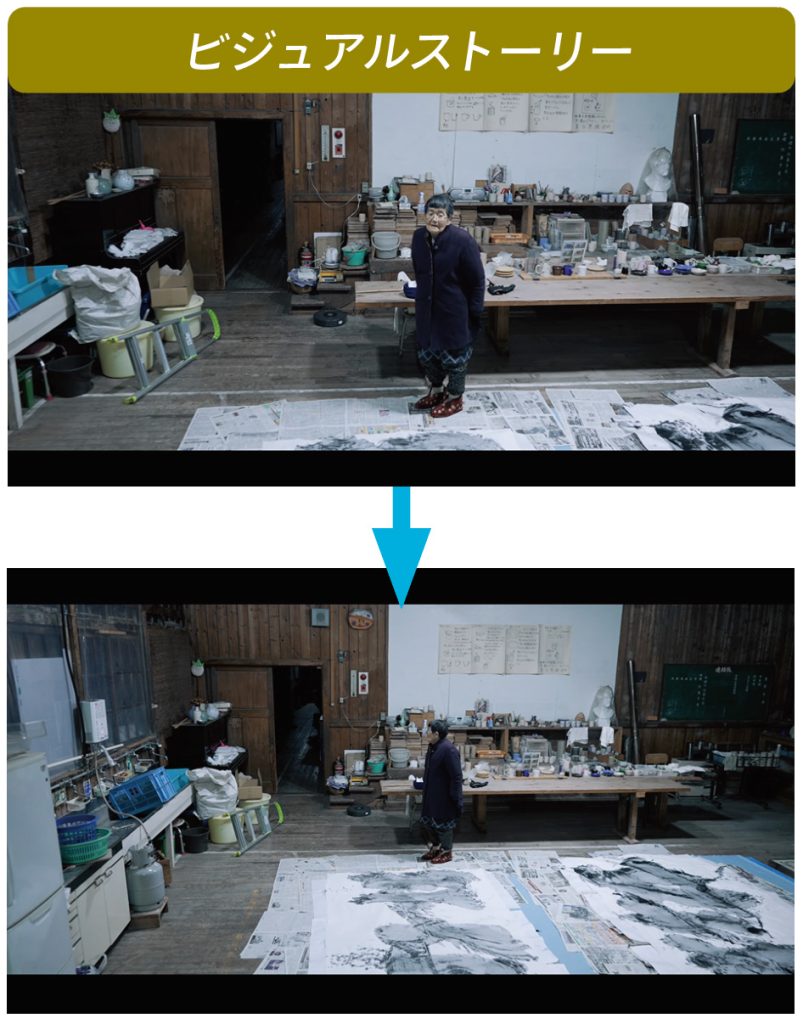

● ラストシーン

最後はカメラがだんだんと後退していくことで、ビジュアルによって終わりの雰囲気を伝えている。左図の後ろに引いていくカットは撮影した映像を逆再生している。「最後は、ここまでに盛り上がったエネルギーを解放して”終わり感”を出していくようなビジュアルストーリーテリングの法則を意識しています」と石田さん。

「人を撮る」とは?

いかに感情を表現していくのかが「人を撮ること」とイコールになる

結局のところ、ビジュアルもサウンドもどうやって物語を作って伝えるかということなので、自転車に乗るときに補助輪があれば安定するのと同じで、画や音で感情的な部分をサポートしてあげられるようになると、ナレーションやテロップに頼らずに感情を伝えることができるようになります。そのためには、どういった動きや仕草が感情を表しているのか、どういった音で補えるのかを把握し、それらの要素をミックスすることで、その人の感情や感覚、適した風景描写ができようになるんじゃないかなと思います。

人の心や感情は映像との親和性がとても高いので、それらを捉えることによって人に伝わる映像や見ていて気持ちがほっこりとする映像が作れるのかなと感じています。特にドキュメンタリーのようなスタイルの映像の場合、いかに感情を表現していくのかが人を撮ることとイコールになる部分があるので、ぜひ皆さんもそういった部分に着目して映像を作っていただければと思います。